BBC News Mundo. 12-10-2023.

En muchas de las culturas precolombinas no existía la discriminación por género que tantos países han sufrido y sufren en el mundo.

Siglos antes de las primeras marchas feministas, los desfiles LGTB y las cumbres del medio ambiente, documentos y hallazgos arqueológicos revelan que en la América precolombina existían sociedades que empoderaban a las mujeres, toleraban la homosexualidad y reciclaban residuos.

“Las culturas prehispánicas eran muy abiertas en cosas importantes que nosotros estamos discutiendo ahora en el siglo XXI”, le dice a BBC Mundo Oscar Gabriel Prieto, profesor de arqueología de la Universidad de Florida en Estados Unidos.

Esta evolución propia de los pueblos precolombinos permaneció silenciada por siglos por el argumento de que Europa era “superior” a los indígenas en una forma de justificar su esclavitud y masacre.

Pero esta noción cambió mucho en los últimos tiempos y los historiadores quieren enfocarse más en la convergencia de estos dos mundos que en su comparación.

América y Europa “llevaban su propia evolución histórica y en muchos casos quedó cortada en seco por la llegada de los europeos”, cuenta Esteban Mira Caballos, historiador miembro de la Academia Dominicana de la Historia.

Final de Recomendamos

Aunque eviten comparar, los expertos reconocen que bajo el prisma actual muchas de las sociedades precolombinas podrían considerarse como “ilustradas”, armónicas y vanguardistas.

1. Más igualdad de género

Mientras que gran parte del mundo sigue luchando contra siglos de desigualdad de género, “en Los Andes, el territorio que hoy comprende Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, había sociedades donde las mujeres tenían igualdad de derechos con los hombres”, explica Prieto.

“Hay casos históricos reales sobre la importancia y el rol de las mujeres con mucho poder y su implicación en la política, sociedad, religión y economía”.

Prieto describe cómo, cuando el conquistador Francisco Pizarro llegó a Piura, en la costa norte del Perú, se encontró con unas mujeres llamadas capullanas, jefas, que dominaban y controlaban aspectos religiosos y políticos de sus sociedades.

La arqueología reveló casos tan antiguos como el de la Dama de Cao, una mujer que gobernó entre el 300 y 400 d.C y que fue enterrada con emblemas de reina, jefa y sacerdotisa en una tumba llena de oro, plata y todo tipo de ornamentos.

El descubrimiento de la tumba de la Dama de Cao cambió la noción de expertos de que solo los hombres ocupaban posiciones de poder en la cultura moche.

Las mujeres aztecas del antiguo México también contaban con algunos derechos “más ilustrados que sus contemporáneas europeas” que desaparecieron con la conquista.

“Documentos del siglo XVI muestran a mujeres alegando sus casos ante la corte, un derecho que perdieron tras la llegada de los españoles y la imposición de su sistema de moral y justicia”, le dice a BBC Mundo la antropóloga Susan Gillespie, de la Universidad de Florida.

Gillespie cuenta cómo mujeres y hombres contribuían con su trabajo a la economía del hogar sin diferencias y cómo era imposible sostenerla sin la colaboración de ambas figuras.

“Había muchas mujeres emprendedoras que vendían sus productos en la plaza de la ciudad y traían esos beneficios a casa. Aportaban enormemente a toda la economía”, cuenta la experta.

“Podríamos decir que en este mundo las relaciones de género eran más equilibradas”.

Prieto resume que esta serie de comportamientos muestran que, a diferencia de hoy en día, donde se habla de que no hay derechos suficientes de mujeres, en la época prehispánica era muy diferente.

“Las mujeres no eran juzgadas por su género”, dice.

2. Más tolerancia a la diversidad sexual

Del mismo modo, Prieto dice no “tener descripciones de personas siendo juzgadas o perseguidas por su homosexualidad”.

“De hecho, la cerámica moche (en el antiguo Perú) representa escenas homosexuales tanto entre hombres como mujeres. Esto sugiere que el arte validaba la preferencia de género de las personas”.

La representación de escenas homosexuales en el arte ocurría en varias de las culturas americanas.

El historiador emérito de la Universidad de Barcelona, Miquel Izard Llorens, también habla de la tolerancia y la normalización de la homosexualidad entre las tribus prehispánicas que poblaban más del 70% del continente.

“Cuando llegaron los españoles, describieron estas sociedades como gente sin Dios, ni rey, ni ley. Una descripción muy exacta porque eran sociedades donde el ocio era el eje donde giraba la vida y se buscaba la mayor cantidad posible de placeres”, le dice Izard a BBC Mundo.

Diversos estudios indican que la homosexualidad estaba presente en casi todas las culturas prehispánicas y, en general, contaba con altos niveles de tolerancia, aunque es un desafío establecer conclusiones generales por la falta de suficientes documentos y el tabú que ha rodeado al tema durante siglos.

3. Proyectos urbanos y modos de vida sostenibles

Que en América había ciudades tan imponentes como en la Europa del siglo XV no es un secreto.

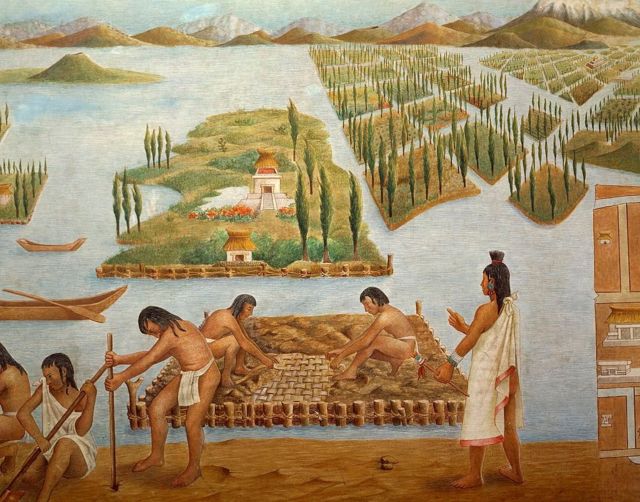

Ahí está el ejemplo de Tenochtitlan, capital mexica, a la que Hernán Cortés llegó a llamar “más impresionante que Roma”.

O la gran ciudad imperial inca de Cusco en el antiguo Perú y, no menos poderosa, la ciudad de Chan chan de la cultura chimú también en Perú, una de las más grandes urbes construida con adobe en el mundo.

La cultura Chan chan convivió y rivalizó con los incas en el antiguo Perú.

Quizás se conoce menos la alta sofistificación que estas ciudades tenían a la hora de reciclar recursos y aprovechar el agua, dos problemáticas que enfrenta el mundo actual con la emergencia climática.

“Me atrevería decir que las sociedades prehispánicas manejaban conceptos de reciclaje que nosotros apenas empezamos a discutir desde la década de los 80”, explica Prieto.

“Muchas de las pirámides que conocemos se construyeron reciclando. Reutilizaban la basura que producían, la tierra que generaban, para levantar grandes monumentos que glorificaban su propia sociedad”, amplía el arqueólogo.

Ciudades importantes contaban con sistemas de drenaje o irrigación complejos que tardaron años en llegar a Europa.

“La agricultura resultaba muy rentable en los México y Perú antiguos gracias en parte a sistemas de regadío extraordinarios. En el caso de los incas, es posible que estos habrían funcionado miles de años sin perjudicar el ambiente”, complementa Izard Llorens.

“Y en el de México-Tenochtitlan, con esa sociedad establecida dentro de un lago con la agricultura de chinampas, el mismo lago proveía y la producción era mucho más fácil que en la Castilla de entonces”, amplía el profesor emérito.

El sistema de chinampas en Tenochtitlan aprovechaba al máximo el agua del lago para la agricultura.

“Cuando se trataba de tecnología agrícola, muchas de estas sociedades realmente entendieron cómo trabajar con su entorno, algo a lo que ahora estamos regresando", agrega Gillespie.

Sin embargo, el profesor Mira Caballos pide diferenciar entre grandes civilizaciones y las tribus itinerantes que poblaban el 70% del continente y que vivían de forma autosuficiente y sostenible, completamente adaptadas a su medio natural sin modificarlo.

“Es obvio que los grupos humanos más evolucionados tuvieron más capacidad de transformar la naturaleza y por tanto de dañar el medio ambiente”.

Por muchos años, y para la ideología de progreso que ha dominado el mundo, el modo de vida de los grupos prehispánicos itinerantes era considerado como “atrasado y bárbaro” y este argumento se utilizó para justificar su explotación por Occidente.

“Pero al menos desde una perspectiva actual, esas bandas y tribus no necesariamente eran más bárbaras que los nacientes estados occidentales que no tardaron en provocar hecatombes en muchos lugares del mundo, supuestamente bárbaros e incivilizados”, dice Mira Caballos.

4. Menos registros de pobreza extrema

Erradicar la pobreza extrema y la desigualdad es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, en particular en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo.

Si bien en las sociedades precolombinas existían marcadas diferencias sociales y de acceso a recursos y alimentos entre la élite y el resto, no hay registros de una pobreza extrema y extendida.

En un amplio estudio sobre la vida de los primeros americanos que llegaron a Europa con la conquista, Mira Caballos relata cómo, cuando llegaban a España, los indígenas procedentes de tribus veían el supuesto progreso del Viejo Continente como un mundo bárbaro.

Desde los primeros años de la conquista, muchos nativos americanos llegaron también a Europa en distintas condiciones.

“Más que impresionarse por edificios modernos, les llamaba la atención la extrema pobreza. Venían de sociedades humildes y sencillas, pero mucho más redistributivas. En muchas comunidades aborígenes no se permitía esa miseria entre sus miembros”, dice Mira Caballos.

“Aunque es difícil desde el punto de vista arqueológico confirmar qué tanta pobreza podía haber, del mundo azteca tenemos conocimientos de un sentido de comunidad, con la gente organizada en barrios donde se cuidaban los unos a los otros”, comenta Gillespie.

“Y sí, la élite, la realeza y la aristocracia vivían muy bien y había gente más pobre que otra, pero tampoco da la impresión de que existía mendicidad con personas sin techo suplicando en las calles”, amplía la experta.

***

ENLACES U.N.

0 comments:

Publicar un comentario