https://periodico.unal.edu.co/

En Colombia se desechan más de 350.000 toneladas de aceite de cocina usado anuales. Con ese mismo producto con el que alguien fritó un huevo o unos patacones una semana antes, es posible fabricar la suela de unas zapatillas deportivas o hasta los asientos de un autobús, a través de un proceso de reutilización que impediría que este residuo contamine el agua y obstruya las cañerías.Tatiana Bahamón Méndez | Periodista Unimedios- Sede Bogotá

Los aceites se usan casi a diario en los hogares y restaurantes, y suelen desecharse con frecuencia. Foto: archivo Unimedios.

Los aceites se usan casi a diario en los hogares y restaurantes, y suelen desecharse con frecuencia. Foto: archivo Unimedios.Somos poco conscientes de la cantidad de residuos que generamos a diario y del impacto ambiental que estos causan. El profesor Álvaro Orjuela Londoño, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que solo en Bogotá se generan cada año entre 35.000 y 50.000 toneladas de aceite usado al año.

El aceite vegetal –como el de palma, soja o girasol– es un claro ejemplo de este problema; se utiliza a diario en las freidoras de restaurantes y en los hogares –ya que los fritos son comunes en el menú semanal–, de donde se generan entre 200 y 300ml de aceite usado al mes, según el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá.

Al someter el aceite vegetal a altas temperaturas, como ocurre durante la fritura, se generan compuestos tóxicos, como algunos tipos de aldehídos, que científicamente se han asociado con enfermedades gastrointestinales, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Por ello se recomienda reutilizarlo máximo 3 veces en el hogar.

Allí empieza otro problema silencioso pero enorme: la mala disposición. Una gran parte de estos aceites usados se desecharía por la basura o por el sifón, en donde al enfriarse se solidifica y adhiere a las paredes de las tuberías, llegando a obstruir completamente el flujo del agua. En 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) atendió 4.352 taponamientos por bolas de grasa y aceite. Este tipo de disposición genera preocupación, ya que un 1 litro de este residuo puede contaminar hasta 1.000 litros de agua.

Para no tirar el aceite usado, el docente Orjuela y un grupo de investigadores de la UNAL encontraron la manera de darle una segunda vida: transformarlo, a través de complejos procesos químicos, en aditivos y materias primas que sirven para fabricar desde envases y empaques hasta perfiles de caucho para electrodomésticos y ventanas, espumas para colchones y muebles. Estos insumos serían la materia prima para elaborar polímeros más biodegradables para sustituir plásticos derivados del petróleo, reduciendo la contaminación.

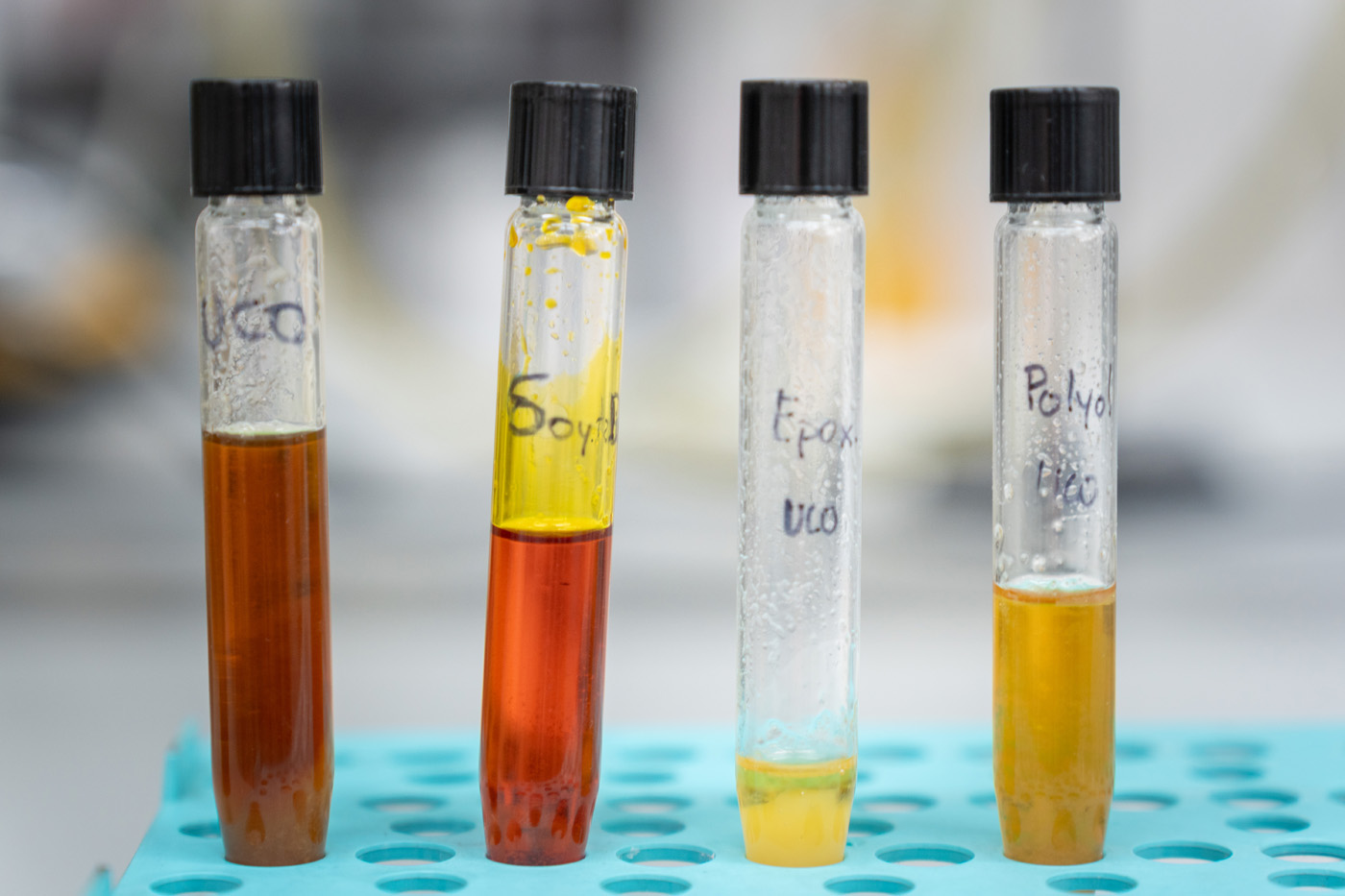

El aceite se procesó y de él se extrajeron epóxidos y polioles, compuestos que son la base de muchos productos. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.

El aceite se procesó y de él se extrajeron epóxidos y polioles, compuestos que son la base de muchos productos. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.Problemas que son oportunidades

En Bogotá existen normativas como la Resolución 2238 de 2023, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente, que prohíbe verter aceites usados en el suelo o el alcantarillado, como cualquier residuo doméstico, por lo que los restaurantes deben contar con trampas de grasa para evitar que al lavar los utensilios este residuo termine en los desagües; los lugares como centros automotrices que utilicen aceites lubricantes también deben recolectarlos para entregarlos a acopiadores autorizados.

Aunque en la ciudad existen unos 130 puntos de recolección habilitados por la EAAB, en donde los ciudadanos pueden entregar su aceite usado, muchos no aprovechan estos puntos y el aceite termina en las alcantarillas. Estos se suman a las más de 130.000 toneladas de basuras y residuos retirados de las tuberías en Bogotá en 2024 y febrero de 2025, lo que costó aproximadamente 30.000 millones de pesos.

Las mayores cantidades las generaban los restaurantes de comidas rápidas, pollo frito y otros de servicio a la mesa. “En particular, el sector de restaurantes, casinos, hospitales y hostelería genera cerca de la mitad del aceite de cocina usado en Bogotá, y por estar más regulado y monitoreado que el generado en el sector domiciliario, se facilita la implementación de esquemas de recolección más eficientes”, señala el docente Orjuela.

En 2021 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emitió un comunicado que indicaba la gravedad de este problema. “La mayor parte del aceite usado se vierte en el lavaplatos y así llega a nuestras fuentes hídricas, contaminando no solo el agua para consumo humano y animal, sino también afectando la salud de la fauna que habita en los ecosistemas acuáticos”, manifestó Julieth Ramírez, profesional de la CAR en ese entonces.

El profesor Orjuela asegura que “gran parte del aceite usado termina en el río Bogotá o se exporta a Europa, en donde lo convierten en biocombustibles gracias a los subsidios gubernamentales en países de la Unión Europea. Aquí recolectan una pequeña fracción del aceite usado de cocina generado y lo llevan para transformarlo, ya que lo compran a un buen precio. Pero el futuro de este mercado es incierto, ya que la eliminación progresiva del diésel, la temporalidad de los subsidios y la masificación de los automóviles eléctricos reducirán drásticamente la demanda”.

Este aceite ha servido de insumo para obtener materias primas que son la base de productos como solventes y plásticos, entre otros. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.

Este aceite ha servido de insumo para obtener materias primas que son la base de productos como solventes y plásticos, entre otros. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.En vez de quemar el aceite en motores que pronto serán obsoletos, el profesor vio la oportunidad de convertirlo en otros productos que usamos a diario, abriéndole la puerta a una industria completamente nueva y sostenible.

“Lo que debemos hacer es prepararnos desde ya para desarrollar productos de alto valor agregado dirigidos a mercados de gran consumo, porque los volúmenes de residuos que generan estos mercados son enormes. No se trata solo del aceite de cocina usado, sino también de las grasas provenientes de las trampas de grasa convencionales y de los lípidos residuales que no se recogen. En algunos casos, por ejemplo en las plantas de procesamiento, el aceite se daña y se pierde, mientras que se podría transformar y aprovechar”, señala el profesor Orjuela.

Con esa fuerte motivación, y en una colaboración inicial con la empresa Manos Verdes, que recolecta el aceite de cocina usado, empezó a trabajar en la caracterización de este aceite en Bogotá, y encontró que no todo es igual, y que los productos que se pueden obtener por trasformación dependen de sus características.

Purificación y transformación del aceite

El punto crucial de este tipo de procesos es la purificación, ya que, a diferencia del nuevo, el aceite usado contiene no solo residuos de alimentos y condimentos, sino también colores oscuros y olores fuertes.

“Entre las propiedades que evaluamos del aceite, tenemos en cuenta la acidez, el contenido de agua y las propiedades como los índices de saponificación y de yodo, que son importantes en los aceites porque permiten determinar aspectos como el tamaño de las moléculas y el grado de descomposición, y además ayudan a definir qué procesos se pueden aplicar a esos aceites”, explica el docente.

Primero, el aceite con impurezas pasa por un proceso de filtrado, calentamiento, lavado y remoción de agua, y, de ser necesario, por un blanqueamiento. Esto es lo que permite obtener una materia prima adecuada y más “homogénea” para adelantar las transformaciones químicas.

Luego, mediante técnicas avanzadas, el aceite más claro o de tonos rojizos se convierte en epóxidos y polioles, compuestos que son la base de espumas para colchones y muebles, plastificantes para empaques flexibles y polímeros utilizados en diferentes industrias.

Las suelas de los tenis que amortiguan cada paso, los asientos de los carros, los colchones donde dormimos, el recubrimiento de cables que transmiten electricidad... muchísimas cosas se basan en polímeros derivados del petróleo. Por eso el importante trabajo del equipo de la UNAL se enfoca en demostrar que sí se pueden producir plastificantes y espumas sintéticas a partir de aditivos biodegradables de la transformación del aceite.

Las espumas de los asientos de los automóviles, de los muebles de una casa, y hasta de los colchones se podrían fabricar con el aceite de cocina usado. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.

Las espumas de los asientos de los automóviles, de los muebles de una casa, y hasta de los colchones se podrían fabricar con el aceite de cocina usado. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.“Lo que ocurre con los polímeros es que se utilizan para todo porque son muy versátiles, pero la mayoría de los que existen hoy tienen problemas para degradarse rápidamente en condiciones naturales. Por eso, si Colombia lograra recolectar y transformar la mitad del aceite usado que genera, supliría una gran parte de la demanda nacional de los aceites usados en la industria química”.

Incorporando esta materia prima los científicos han logrado fabricar plastificantes, películas en PVC que conocemos como vinipel, también espumas y poliéster, el mismo que se utiliza en la fabricación de gran parte de la ropa que se vende en el mercado.

“Actualmente estamos probando qué otras materias primas podemos obtener a partir del aceite de cocina usado. Estamos trabajando en obtener solventes que se aplican en lubricantes”, detalla el profesor.

0 comments:

Publicar un comentario